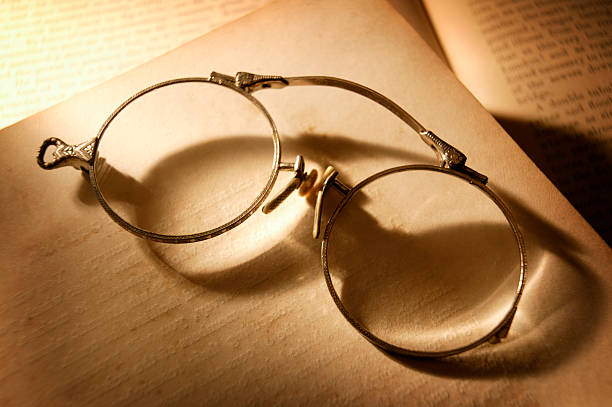

昔から人によって視力が異なっていたのは確かですが、文字を読めない方が多かった時代ではそれほど大きな問題はありませんでした。16世紀になると字を読める方の一部がレンズを使用していましたが、基本的には手持ち式であったので特別な状況のみで使用していました。17世紀に入ると西洋では耳にかけるタイプのメガネが登場します。これはレンズを紐でくくりつけた簡易なものでしたが、両手が空くというメリットが生まれました。同時には鼻に乗せられるタイプも登場していきます。18世紀になるとようやく一般の方々も手にする機会が増えてきました。しかし、単独ではあまり売れなかったので、他の商品と組み合わせて売られるのが通例でした。今のようなフレームは使用されておらず、手持ち式を使っていた方も多いです。

19世紀に入るとついに現在に近いタイプが登場します。パンヌス、ローネットなど多種多様なものが生まれたのもこの時期です。パンヌスは後に吉田茂元首相がかけたことでも知られています。1905年からは福井県の鯖江市でフレームの生産が始まります。これは街を挙げた一大プロジェクトであり、パーツごとの分業など効率的な生産スタイルを確立していきました。日本製のフレームにおいては95%以上のシェアを誇っており、世界中からも注目を集める産業となっています。

現在ではブルーライトや紫外線をカットするための物やファッション性を高めたものなどが登場しており人気があります。鯖江市で生産が始まった頃にはここまで多様性のある産業ではありませんでしたが、今では市場規模を拡大しています。どんな優れたレンズにもそれを日常的に使用するためのレンズが必要であり、そこに目を付けたことは先見の明があったと言えるでしょうか。